目次

はじめに

ITエンジニアが売り手市場となった現在、ITスキル向上の需要は年々高まっています。それを促進するものとしてIT研修を実施する企業も増えていますが、多くの企業がIT研修を展開している分、どれを選択すればいいのかわかりにくくもなっています。そこで今回、各企業のIT研修を徹底調査しましたので、おすすめのIT研修を受講形式別にお伝えしていきます。

IT研修とは?

そもそも「IT研修」とは、ITに関する知識や技術の基礎を学べるものです。講師の指導の下で体系的にIT知識を身につけられるので、能動的に学習を行うことが難しい方や、自習では理解が難しいテーマを学ぶ際にとても役立つものです。

IT研修を自社で内製する企業もありますが、情報システム担当者は多忙なことが多いため、第三者が研修を行うケースが増えています。また、採用活動の観点からは、社内教育が充実している企業は求職者にとって魅力的に映るため、優秀な人材の採用につながるという声もあることが、昨今のIT研修の人気に拍車をかけています。

IT研修 を選ぶ際のポイント

IT研修を選ぶポイントには、以下のようなものが挙げられます。

| 難易度 | 基礎or応用など、受講者の受けたいレベルにマッチするか? |

| 業務への活用度 | 受講者が業務で頻繁に使用するスキルが学べるか? |

| 時間 | 1講義あたりの長さはどのくらいか? 業務を調整し、受講の時間を確保できるか? |

| 場所 | 自宅or職場から受講場所へのアクセスはいいか? オンラインで参加することができるか? |

| 受講形式 | 受講形式はどのようなものか? 講師とマンツーマンで教わる?orオンラインで動画配信か? |

難易度は簡単すぎても難しすぎてもいけませんし、日常業務で使わない技術や知識を身に着けても意味がありません。また、自身や社員の業務形態や就業場所などを考慮して選択する必要もあります。特に、コロナ禍前後で見方が大きく変わったのが「受講形式」です。非接触が推奨される時代にあって研修の開催方法は重要なポイントになっているのです。そこでここからは、「受講形式」に焦点を当てて、IT研修を選ぶ際のポイントを紹介していきます。

受講形式別おすすめIT研修

IT研修の受講形式は、「対面型研修」、「オンライン(リアルタイム型)研修」、「オンライン(オンデマンド型)研修」の3つに大別できます。それぞれの受講形式について、メリット・デメリットと共に見ていきましょう。

対面型研修

まずは従来型の対面型研修です。オンサイトトレーニング、集合型研修と呼ばれることもあります。受講場所によって、以下2パターンにも分類できます。

| 通学型 | 開講している企業が提供する研修室へ受講者が足を運び、受講するスタイル |

| 講師派遣型 | 受講する企業の元へ講師が足を運び、講義を行うスタイル |

対面型研修のメリット/デメリットとしては以下が考えられます。

【メリット】

- 学習へのモチベーションを保ちやすい

複数の受講者が同じ空間に集まり、同じ講義を受けることになります。そのため、自然と受講者同士の会話や競争する意識が生まれやすく、学習のモチベーション維持につながります。

- 講師とのコミュニケーションがとりやすい

同じ空間に講師がいて、双方向の会話が可能です。受講中に発言しやすく、質疑応答をリアルタイムで行うことで、より理解を深められます。また、講師からすると受講者の様子が見えやすいため、即座にフォローを入れられるので、受講中に取り残されることが発生しにくくなります。

- 実機の扱い方など、実技の習得ができる

ネットワークやサーバなどの実機を取り扱う場合、対面でなければ開講が難しい講義があります。

【デメリット】

- コストがかさむ傾向にある

研修室の利用費や交通費など、講義以外の経費が発生するため、オンライン研修に比べるとコストがかさむ傾向があります。また、オンライン(オンデマンド型)研修と比べると、リアルタイムで講師を確保する必要があり、その分の費用が発生します。

- 時間の調整が難しい

講師と受講者全員が同じ時間に都合を合わせて調整する必要があります。また、移動時間なども加味するとまとまった時間をとる必要があります。

そのため、業務の合間などに気軽に受講することが難しい傾向があります。

対面型研修の例

| 企業名 | サービス名 | 価格設定 | 特徴 | 講義の種類 |

|---|---|---|---|---|

| 富士通ラーニングメディア | 講習会(集合研修) | UNIX/Linux 入門:\76,000 (3日×7h計21h) | ・受講後90日間オンラインで質問可能 ・受講内容に対応したテストが無料で受講できる | 最新技術からヒューマンスキルまで1,500コース |

| NECマネジメントパートナー | Smart Learning -HRD Service- | UNIX/Linux基礎1-基本機能とコマンド-:\75,000 (3日×7h計21h) | ・ワークショップ、実機演習などの要素を多く組み入れ、受講者の自主学習を促す | 幅広い技術メニュー 公的資格やベンダー資格コースもあり |

| ラーニングエージェンシー | Biz CAMPUS Basic(定額制集合研修) | \初期費用300,000+月額\55,000(1~99名の月額(東京)、受け放題) | ・業界初の定額制集合研修 ・1講義2時間~の受けやすい設計 ・グループワークが多く、他企業の受講者との意見交換が活発 | ・ビジネススキル、ヒューマンスキルを中心に300テーマ ・IT業界に特化した講義も用意 |

| アビバ | パソコン教室アビバ | アビバのMOS講座:\34,800(11回×1.5h 計16.5h) | ・全国100校以上の教室で通いやすい ・学習サポートも充実 | パソコン初心者向けの講義やOfficeが人気 |

この中で筆者がおすすめするのは、富士通ラーニングメディアの研修です。同社は非常に豊富なIT研修の実績を持っていて、企業の年間利用数は3,000社以上、年間受講者数は約96,000人に上ります。富士通グループの豊富なノウハウで、1,500もの幅広いコースを設けているため、学びたい技術要素がきっと見つかるでしょう。研修を受けられる教室は画像の「品川ラーニングセンター」を始めとして、関西、名古屋、沖縄地区に展開しています。各教室において、ハイスペックなマシン、実習のためのサーバ室、リラックスできるラウンジも用意されており、快適な環境で学ぶことができるのも魅力です。

オンライン(リアルタイム型)研修

次に、オンライン(リアルタイム型)研修について見ていきましょう。こちらは、オンラインでありながらリアルタイムで受講する形式の研修で、双方向型と呼ばれることもあります。「元々対面型研修を実施していたが、コロナの影響もあってオンラインに移行したい」と考えた場合に、元の形式を保持しながらスムーズに移行しやすい研修だと言えます。

【メリット】

- 講師とのコミュニケーションを取れる

リアルタイムで受講するため、発言や質疑応答などを行えます。口頭ではなく、チャットでの質問や発言ができたり、Web会議ツールのアクション機能などが使えたりと、対面の際よりも活発にコミュニケーションを取れるケースもあります。

- 画面共有などの便利な機能を使える

必要な資料を即時に画面に映したり、クイズやアンケート機能などを使用するなど、オンラインならではの機能を活用することで、対面よりもバリエーションに富んだコミュニケーションをとることができます。

- 比較的低価格で受講可能

対面型研修に比べ、物理的な空間や物を用意するコストが削られるため、比較的低価格で受講することが可能です。

【デメリット】

- 時間の都合をつける必要がある

対面型研修と比べると移動時間がないので比較的気軽に受講できますが、リアルタイムで行うため、開講時間に合わせて予定を調整する必要があります。

- 通信環境に左右される

各受講者が一定水準以上の通信環境を用意する必要があるため、環境を用意することができない方は研修を受けることが難しくなります。

- 受講者のリアクションが把握しにくい

工夫次第とも言えますが、講師からすると、対面型研修に比べて受講者の様子がわかりにくく、リアクションが把握しにくい傾向があります。そのため、受講者に何らかのトラブルが生じた際、迅速に適切なフォローを受けられない可能性があります。

- 実機を扱う研修が受けられない

ネットワークやサーバなどの実機を取り扱う場合、オンラインで学習することが難しい傾向があります。

オンライン(リアルタイム型)研修の例

| 企業名 | サービス名 | 価格設定 | 特徴 | 講義の種類 |

|---|---|---|---|---|

| 富士通ラーニングメディア | サテライト講習会 | 集合研修と同 価格 | ・品川ラーニングセンターで実施中の講習会にリアルタイムで参加可能 ・講師との会話もできる | 最新技術からヒューマンスキルまで幅広い講義 ※実機を扱う実習は一部除く |

| NECマネジメントパートナー | Smart Learning -HRD Service- 遠隔ライブ | 集合研修と同価格 | ・遠隔ライブ対応の講義を、自宅や会社など、好きな場所から受講可能 ・遠隔研修のノウハウを備えた講師が対応 | 幅広い技術メニュー 公的資格やベンダー資格コースもあり マシン実習も可能 |

| トレノケート | トレノケート(IT技術教育) | Linuxオペレーション入門:\99,000 (2日×7.5h計15h) | ・育成専門企業としてのノウハウ ・グローバル人材の育成実績 ・9ヶ月先まで予約可能 ・人気コースは月2回開催 | ITトレーニングの充実はもちろんのこと、各種ベンダー資格や、ビジネストレーニングも多数提供 |

| BFT | BFT道場チョイトレ | \100,000(100名までの月額制、受け放題) | ・実際のプロジェクトに沿ってコースを構成(最大5回構成) ・現役SEが講師を担当 ・圧倒的な低価格 | ・約50のIT技術に特化 ・ITの現場で使える英会話講座も追加料金なしで受講可能 |

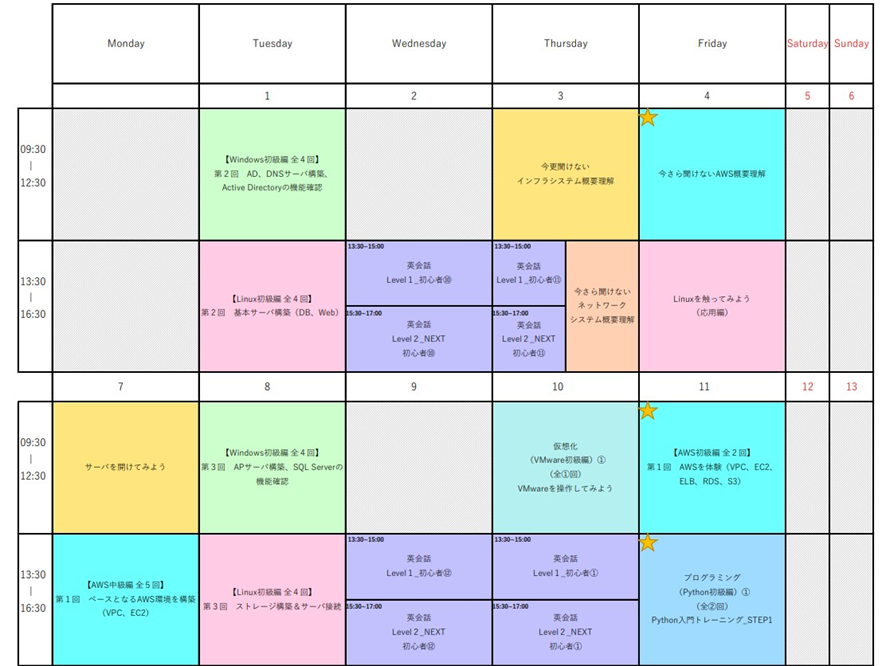

上記の研修の中で特におすすめしたいのはBFT道場チョイトレです。この研修では、毎月40以上のコンテンツを開講しており、対面、オンラインいずれかを選択して受講できます。最大の魅力はその価格で、100名までID登録が可能で、1社につき月々10万円、つまり1人当たり月1,000円という破格の値段で受講できるのです。また、下図のように、1回3時間単位の講義なので、気軽に受けやすいのもポイントと言えるでしょう。

オンライン(オンデマンド型)研修

3つ目は、オンライン(オンデマンド型)研修についてです。

こちらは、あらかじめ用意された学習コンテンツや録画した講義映像を視聴する、オンデマンド型の研修で、いわゆる「eラーニング」と呼ばれる研修形式です。オンライン(オンデマンド型)研修のメリット/デメリットとしては以下が考えられます。

【メリット】

- 低価格で受講できる

あらかじめ用意されたコンテンツを使用するため、人件費が大幅に削られることはありませんし、研修室の利用費や交通費などの経費も発生しないため、受講料が安くなる傾向があります。

- 繰り返し視聴することができる

あらかじめ用意された動画を再生して視聴する形式なので、一次停止や早送り、巻き戻しなどの機能を使えますし、繰り返しの視聴もできます。そのため、受講者の理解が深まりやすくなります。

- 時間の融通が利く

動画コンテンツの視聴のため、業務の空き時間に再生できます。講師と都合を合わせる必要がないため、業務時間外での学習にも最適であり、時間の融通が利きます。

【デメリット】

- 講師とのコミュニケーションがとれない

情報は一方通行となり、質疑応答など双方向のやり取りは基本的にできません。トラブルやわかりにくいポイントがあっても、即時に解決することは難しくなります。

- 実技を身に着ける学習になりにくい

講師が生徒一人ひとりに合わせて指導できないので、実技を伴う研修の実施は難しい傾向にあります。講義の中で成果物を完成させるような研修には不向きです。

- 受講で得られる効果が受講者の積極性に依存してしまう

「いつでも受講できる」と考えていると、「後で受講しよう」と思ってしまう人もいるでしょう。能動的に受講できる方であれば効果は期待できますが、消極的な方の場合は受講までに時間が掛かり、効果が薄くなってしまう可能性もあります。

オンライン(オンデマンド型)研修の例

| 企業名 | サービス名 | 価格設定 | 特徴 | 講義の種類 |

|---|---|---|---|---|

| 富士通ラーニングメディア | e講義ライブラリ | \720,000(1年間、50名まで受け放題) | ・集合研修の動画をそのままコンテンツ化 ・スマホからも視聴可能 | ICTを中心にビジネス、AI、ビッグデータなど約140コース |

| NECマネジメントパートナー | Smart Learning -HRD Service- Eトレーニング定額制受け放題プラン | 初期費用\100,000 +1人あたり年間\50,000 | ・eラーニング専用に作られた講義 ・クイズやコーディングなどアクティブな要素で能動的な学習を促進 | ・マネジメント系~ITスキル全般まで180コース ・月額+3万円でAIコースも受講可能 |

| トレノケート | eラーニングサービス | \1,320,000(1年間、30名まで受け放題) | ・月に1回まで、受け放題プランの受講者の入れ替えが可能(年間最大120名受講可能) | ITエンジニア育成に必要な知識・スキルを網羅した約60コースを用意 |

| Schoo | プレミアムサービス | \980(1人あたり月額、受け放題) | ・1授業3分から、時短で学べる ・動画をダウンロードし、オフライン環境で視聴可能 ・圧倒的な低価格 | ・19カテゴリー、7000本の録画授業 ・業界最先端のITスキルから、汎用的なビジネススキルまで幅広い講義 |

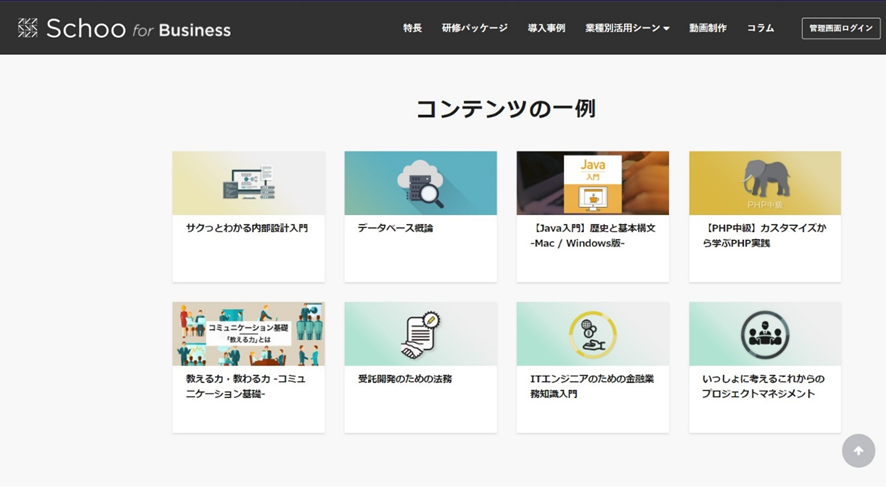

オンライン(オンデマンド型)研修でおすすめなのは「Schoo」です。その魅力は時間の有効活用に最適な点です。 1回3分から学べる授業や、動画をダウンロードし、スマホでオフライン視聴も可能なので、忙しい社会人にうってつけのサービスと言えます。またSchooは、1人あたり月額980円で受け放題という価格の安さも大きな魅力です。上記の表では受け放題のeラーニングサービスを比較していますが、1人あたりの価格の安さは圧倒的となっています。法人向けにはよりITスキルに特化したパッケージも展開しており、会社ごとのニーズに合った、無駄のないプランを選択することができます。以下の画像はSIer、受託開発会社向けコンテンツの一例ですが、「PHP中級」、「プロジェクトマネジメント」など、若手エンジニアだけでなく、中堅、ベテラン層向けにも使えるコンテンツもあり、汎用性が高いと言えるでしょう。

7000本もの録画授業が売りのSchooですが、実は生放送での「双方向型講義」も充実!

ユーザーのコメントによって授業が変化するので、常にユニークな授業が展開されております。「テレワークで時間に少し余裕が出来たので、手軽に研修を始めたい」そんな方におすすめの研修です。

企業別おすすめIT研修

IT研修の3つの受講形式についてご紹介してきましたが、それぞれどのような企業に向いているのでしょうか。

対面型研修に向いている企業

以下のような企業は、対面型研修に向いていると言えます。

- 実機を取り扱う機会が多く、実技の習得を重視したい企業

- 講師との関係性を重視し、コミュニケーションをとりながら研修を受けさせたい企業

- 研修スペースを持っている/業務時間の融通が利きやすいなど、場所と時間において調整を行える企業

対面型研修の大きなメリットは、講師と双方向の会話を通して、納得のいくまで実技の習得ができること、つまり「研修を通して学んだ技術が身になりやすい」点です。したがって、多少コストをかけても、より高い効果を得たいと考える企業にはこのタイプが向いているでしょう。

オンライン(リアルタイム型)研修に向いている企業

オンライン(オンデマンド型)型研修は、以下のような企業におすすめです。

- 在宅勤務を推奨しているが、対面型研修の方法をなるべく踏襲したい企業

- オンライン研修でなおかつ、講師との双方向の会話を重視したい企業

「対面型研修の効果を得たいものの、昨今のコロナウイルスの感染状況を考えると、なかなか一堂に集まっての研修を選びにくい…」と考えている企業には、オンライン(リアルタイム型)研修が最適でしょう。チャットを通しての会話やアクション機能、アンケート機能など、オンラインコミュニケーションツールならではのメリットもあり、高い効果を期待できます。

オンライン(オンデマンド型)研修に向いている企業

オンライン(オンデマンド型)型研修に向いているのは、以下の企業と言えるでしょう

- とにかくコストを抑えて研修したい企業

- 業務が忙しく、時間の都合をつけるのが難しい企業

- 身につくまで同じ内容で繰り返し受講したい企業

オンライン(オンデマンド型)研修の最大のメリットは、コストや時間などの柔軟性が高く、融通が利きやすい点です。受講者の積極性に効果が依存してしまう点は注意が必要ですが、ある程度受講状況が管理できる体制の企業にはおすすめです。

おわりに

この記事では、受講形式別にIT研修を分析し、それぞれどのような企業に向いているのかご紹介しました。企業によって多様化する働き方に対応する研修の選択が迫られていますので、その一助となれば幸いです。

※記事内の表現において、一部景品表示法違反の恐れがあるため、修正を行いました。